当院の特色

当院ではデイケア・デイナイトケア、救急医療、高次脳機能障害、精神科リハビリにも力を入れています。

専門病院ならではの治療を提供します。

デイケア・デイナイトケア

外来治療の1つで一定時間、利用者やスタッフと一緒に活動を行います。社会参加を目指し、活動を通して仲間との交流や生活リズムを整え、病気からの回復を図る事を目的とします。

また、個人の目的に応じた利用が可能です。スタッフ一同、その人のペースで体調を崩さずに普段の生活を送っていけるような準備をお手伝いしたいと思っております。ゆっくりと向き合える場所になれるよう心掛けています。

こんな方が利用しています

- デイケア・デイナイトケア

- 生活リズムを整えたい方

- 対人交流をしたい方

- コミュニケーションの練習をしたい方

- 体力をつけたい方

- 就労を目指している方

活動時間

月~金9:30~16:00

月~金15:30~20:00

月~金9:30~20:00

土曜日・日曜日・祝日

8月1日(創立記念日)

年末年始

- 費用について

- 各種健康保険、自立支援医療制度が適応されます。自立支援医療制度を利用する事で自己負担額は生じません。

デイケアを利用する前に市役所での申請が必要となります。

- 送迎について

- 決まったルートを運行しております。

調整が必要ではありますが、利用ご希望の方はご相談下さい。

- スタッフ

- 医師・看護師・作業療法士・臨床心理士・精神保健福祉士など様々なスタッフがおります。

デイケアを利用したいと思ったら・・

お気軽にデイケアスタッフにご相談いただきたいと思いますが、ご利用の際は主治医の指示が必要となりますのでまずは主治医にご相談ください

利用までの流れ

- 利用希望・相談

- 見学・体験

- 主治医より

指示箋の発行 - 自立支援医療制度の

申請 - 利用申し込み・

利用開始

- 精神科救急病棟

- 救急病棟施設概要

- 救急病棟での取り組み

精神科救急病棟

当院では平成19年に精神科救急入院料の施設基準を取得し、

精神科救急医療「今、困っている患者さんやご家族のためへの医療サービスの提供」を行っております。

救急病棟では、質の高い医療を迅速に効率よく安全に、そして安心して治療をうけていただくために、専門医師(精神保健指定医)をはじめとして専門多職種で構成された医療チームで稼働し、充実したハード設備と療養環境が整えられています。

- 精神保健指定医が病院に5人以上常勤しており、病棟には入院患者数16人に対し常勤医師1人以上を配置、そのうち1人が常勤の精神保健指定医であること

- 病棟に2人以上の常勤精神保健福祉士を配置

- 1ヶ月間の入院患者のうち4割以上が新規の患者であること

- 措置入院患者を除いた新規患者のうち4割以上が3か月以内に退院し、在宅へ移行すること

- 精神科救急医療システム整備事業において基幹的な役割を果たしていること。具体的には以下のa及びbのいずれも満たしていること

- 常時精神科救急外来診療が可能であり、精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における診療(電話再診を除く)件数が200件以上あること

- 全ての入院形態の患者受け入れが可能であること

- 病棟の年間の新患患者のうち6割以上が措置入院、緊急措置入院、医療保護入院又は応急入院のいずれかに係るものであること

- 都道府県等の地域における年間の措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院患者のうち、原則として4分の1以上の患者を受け入れていること

救急病棟施設概要東2階病棟:50床入院基本料:精神科救急入院基本料 1

- 保護室8床

- 自傷行為や暴力、興奮などのより重篤な状態や、言動や行動がまとまらない、自分自身の健康を維持することがむずかしい、または他の患者さんへの悪影響を与えてしまうなど集団での療養が困難な状態の患者さんを受け入れる特別室です。採光、防音、プライバシーに配慮された構造になっており、よりハードな設計になっているため重症の患者さんの安全確保にも対応しています。

- 観察エリア(保護室エリア)

- 保護室を使用中でも、隔離状態にない患者さんが食事をしたりテレビを見たり談話したりすることが可能な空間となっています。状態が安定し小集団で過ごせる患者さんに利用していただきます。日中は看護スタッフが常時見守り、治療的関わりや安全の確保に努めています。

- 処置室

- 身体合併症を有する患者さんで、身体治療を優先すべき場合、精神科治療を同時に対応できるよう整備されています。身体的緊急時の処置もこちらで行います。

- スタッフステーション

- 常時スタッフが待機する場で、患者さんの日常の要望をお受けしたり、観察記録を電子カルテに入力する作業、配薬管理を行っています。また患者さんの状態についてミーティングを実施し情報共有を図る場ともなっています。数台のモニターを配備し、患者さんの安全確保や緊急時の対応に備えています。

- 診察室

- 4室用意されています。適度な空間を有し、静かで落ち着いた環境で面接を受けていただけます。ご家族との合同面接にも対応できる場であり、プライバシーも守られています。

- 一般病室

- 個室と4人室があります。個室はまだ集団の中に入ることが困難な患者さんに優先して利用して頂いています。トイレと洗面台が完備されています。4人部屋にも個々に床頭台などのアメニティを設置しており、1人用のベッド空間にカーテンを取り付け、プライバシーにも配慮された構造となっています。

- 面会室

- ご家族の方々との面会に利用していただけます。

- 多目的室

- 通常は解放されており、患者さん同士の交流の場、レクリエーションの場としてご利用いただいております。また、カンファレンスや疾患教室などの治療プログラムの実践の場としても活用しています。

救急病棟での取り組み

クリティカルパス(専門スタッフによる情報共有と治療戦略)

平成28年4月より導入し、主に統合失調症の患者さんの救急・急性期治療を行うにあたって、より安全に、効果的・効率的に包括的医療サービスの提供を行い、早期退院を実現するためのツールとして活用しております。多面的な問題を抱えた患者さんやご家族のニーズに少しでもお役に立てるよう専門職種がチームで取り組んで参ります。

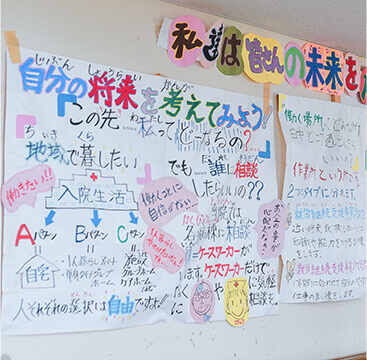

疾患教室

統合失調症の患者さんを対象に、疾患に対する情報提供や治療のあり方、薬の内容や治療としての有用性、再発予防、退院後の生活上の役に立つ情報提供などを中心に行っています。患者さん同士の意見交換、問題解決型の話し合いなどを通して相互的な治療効果も期待できます。

急性期作業療法

急性期で、ある程度状態が落ち着いた患者さんを対象に、早期より現実感覚の回復や対人接触、集団適応、ストレス緩和を目指した治療を行います。物づくりや楽器演奏の他、個別対応のプログラムも実施しています。

心理療法

臨床心理士による心理カウンセリングを治療として実施しております。より複雑な社会的個別的要因を背景とした問題や心の悩みに焦点を当てた治療法です。神経症、パーソナリティ障害、その他幅広い疾患が適応となります。

また脳損傷に起因する高次脳機能障害に対する認知リハビリテーション導入、発達障害などへの認知行動療法的アプローチも実施しています。

薬物治療における服薬管理について

精神科専門薬剤師による薬の効果、効能、副作用などの情報提供、服薬の管理法について一緒に考え、1人ひとりの患者さんに合った薬との付き合い方のお手伝いをさせていただきます。

その他

- 特殊治療:電気けいれん治療(ElectroConvulsiveTherapy)

- 重篤な状態や何らかの理由により薬物治療が行えない場合に用いられる治療法で、患者さんやご家族とよく相談し、当院での検討委員会を通して実施しております。当院では身体管理を行いながら、麻酔薬を使用しての無けいれん治療を実施しています。

- 臨床治験:

- 臨床治験とは、まだ当局に認可される前の薬を治療薬として飲んでいただき、きちんとした臨床データを取り、有効性と安全性を確認して新しいお薬として世の中に出すための一つの医療的活動です。当院ではいくつかの臨床治験を実施しており、患者さんの協力を頂きながらより有効で安全な治験を実施することを心がけ、新しい治療薬の認可に貢献しております。

高次脳機能障害とは

「記憶する」「集中する」「考える」「感情をコントロールする」

「コミュニケーションを取る」など、私たちが日常生活を過ごすために欠かせない脳の働きのことを「高次脳機能」といいます。

病気や交通事故などで脳に傷がつくと、「高次脳機能」がうまく働かなくなり、周囲の状況に合わせて適切な行動を取ることができなくなる場合があります。

高次脳機能がうまく働かず、日常生活や社会生活を送ることに支障をきたした状態のことを高次脳機能障害といいます。

高次脳機能障害の原因

- 高次脳機能障害の原因

- 交通事故や高所から転落、スポーツ時の転倒事故などによる脳損傷

- 脳血管障害

- 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血

- その他

- 脳炎、脳腫瘍、一時的な心肺停止による低酸素脳症

高次脳機能障害の診断

- 画像による検査

- 頭部のMRI・CTや脳波の検査、脳血流の検査などを行います。

- 神経心理学的検査

- 高次脳機能障害の特徴や重症度など症状の傾向を捉えるために行う様々な検査のことを言います。1つの検査で障害のすべてがわかるものではなく、その方の症状にあわせて、いくつかの検査を組み合わせて行います。

- 問診や行動観察

- 高次脳機能障害の症状は、検査ですべてわかるわけではありません。事故や病気の経過、日ごろの生活状況や問題点などを、もっとも本人の身近にいて、発症・受傷以前の状態を知る家族からお聞きしていきます。

高次脳機能障害支援拠点機関とは?

沖縄県で平成19年度から平安病院と沖縄リハビリテーションセンター病院を高次脳機能障害支援拠点機関として、相談窓口を開設しています。

拠点機関には専門の支援コーディネーターが配置されており、相談支援を行っています。お気軽に支援拠点機関をご活用ください。

- 支援拠点機関ではこんな支援をしています

- 高次脳機能障害の診断・検査・評価に関する相談

- 治療やリハビリに関する相談

- 入院や外来通院に関する相談

- 生活や日中活動(デイケアなど)に関する相談

- 復学・復職・就職に関する相談

- 各種保障制度に関する相談

- 高次脳機能障害の当事者・家族の会

- 脳損傷友の会ゆい沖縄は、高次脳機能障害をもつ当事者やその家族の会です。この会では、障害への対応方法、福祉制度等の勉強会を開いたり、情報交換などを行っています。

平成22年3月には、NPO法人ゆい沖縄を開設し、就労継続支援事業所を始めています。詳しくはお問合せ下さい。

脳卒中や交通事故で怪我をした後から以前と違う人になった様に感じる・・・

それはもしかしたら高次脳機能障害かもしれません。

ご遠慮なく、まずは高次脳機能障害支援拠点機関にご相談ください。

医療法人タピック 沖縄リハビリテーションセンター病院

- 住所

- 〒904-2173

沖縄県沖縄市比屋根2-15-1 - 電話番号

- 098-982-1777(代表)

- 電話番号

- 098-982-1863(高次脳機能障害デイケア直通)

脳損傷友の会ゆい沖縄 NPO法人ゆい沖縄

- 住所

- 〒901-2212

沖縄県宜野湾市長田4-1-20 - 電話番号

- 098-963-6581